Russische SF:

Kir Bulytschow ist wieder

da!

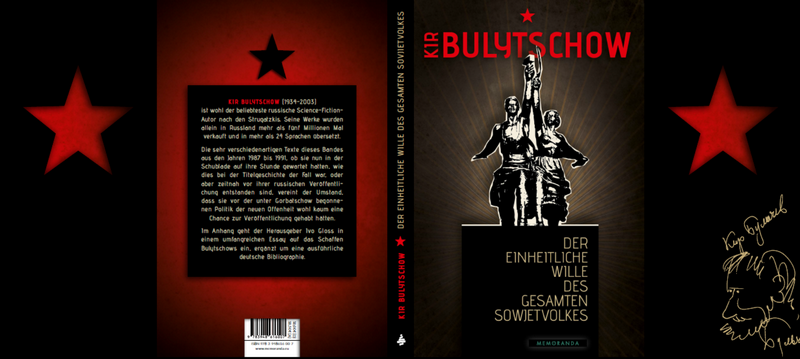

2020 erschien mit »Der

einheitliche Wille des gesamten Sowjetvolkes« ein Sammelband

mit politischen SF-Satiren und einem Katastrophenroman des wichtigen russischen

SF-Autors Kir Bulytschow, die 1986 bis 1991 in der Zeit der Perestroika

entstanden sind und jetzt erstmals auf Deutsch vorliegen. Herausgeber und

Übersetzer Ivo Gloss gibt einen Überblick über Leben und

Werk.

|

|

|

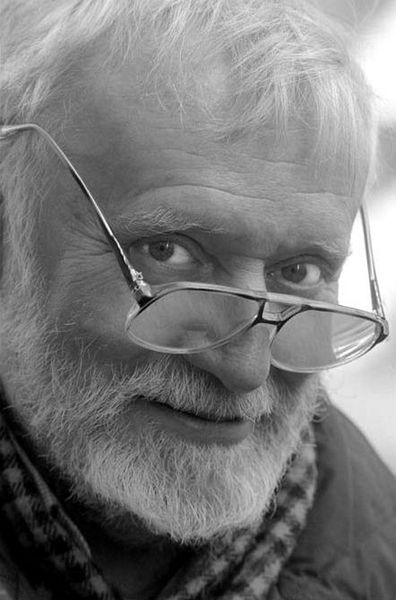

Kir Bulytschow 1999

(Foto: A. Goljanow)

|

Erzählungen.

1981

|

1995. Lesetipp

|

16 Millionen und andere

Zahlen

In russischer Sprache erschienen

von Kir Bulytschow ca. 350 Erzählungen, Novellen und Romane in mehr

als 700 Autorenbänden (incl. Neuausgaben) mit einer Gesamtauflage

von über 16 Millionen Exemplaren.

Übersetzungen erfolgten

in etwa 35 Sprachen u. a. auch in mehr als 200 Autorenbänden. Alle

Zahlen Stand 2014.

Kir Bulytschow (1934-2003),

dessen bürgerlicher Name Igor Moshejko lautete, schloss 1957 ein Studium

am Pädagogischen Fremdspracheninstitut in Moskau ab und war danach

als Dolmetscher und als Korrespondent für die Zeitschrift RUND UM

DIE WELT in Birma (heute Myanmar) tätig. Von dort brachte er eine

gute Kenntnis der dort erhältlichen amerikanischen SF und mehrere

Koffer dieser Lektüre mit. In den 1960er-Jahren war er wohl einer

der besten Kenner der angloamerikanischen SF in der Sowjetunion. Es war

die Zeit, in der dort SF aus dem Westen mehr als nur vereinzelt zu publizieren

begonnen wurde, und Kir Bulytschow gehörte zu jenen, die sie ins Russische

übersetzten.

Ein Dinosaurier im Einweckglas

Moshejkos 1961 erschienene

erste Erzählung zählte noch nicht zur Phantastik, wohl aber zwei

1965 folgende Veröffentlichungen: Die Erzählung »Ein

Gebot der Gastfreundschaft« brachte der clevere beginnende Autor

unter dem Pseudonym Maun Sein Dshi als angebliche Übersetzung aus

dem Birmanischen in der Zeitschrift ASIEN UND AFRIKA HEUTE unter. Im selben

Jahr erschien mit »Das Mädchen, dem nie etwas zustößt«

(dt. 1977, vollständig 1984) auch Bulytschows erste Geschichte des

an Kinder adressierten SF-Zyklus um das Mädchen Alissa. „Alissa“ ist

übrigens nicht nur die russische Form von „Alice“, jener ins Wunder-

und ins Spiegelland gelangenden Heldin des von Moshejko sehr verehrten

Lewis Carrol, sondern auch der Name von Moshejkos 1960 geborener Tochter.

Auch bei der ersten Alissa-Geschichte

bediente Igor Moshejko sich eines Pseudonyms. Er erachtete es bei allem

verständlichen Stolz auf die Veröffentlichung doch als notwendig,

speziell den Kollegen und Vorgesetzten an seinem nunmehrigen Arbeitsort,

dem Institut für Orientalistik, seine schriftstellerische Nebentätigkeit,

zumindest soweit sie den Bereich der Belletristik betraf, zu verheimlichen,

um zum einen die gebotene Seriosität als Wissenschaftler zu wahren

und zum anderen nicht als unterbeschäftigt zu erscheinen. Das Pseudonym

lautete: Kir Bulytschow. Das „Kir“ hatte der Autor vom Vornamen seiner

Frau Kira Soschinskaja entlehnt, das „Bulytschow“ vom Familiennamen seiner

Mutter.

SF für Erwachsene unter

dem Pseudonym Kir Bulytschow erschien erstmals 1967, und das unter reichlich

kuriosen Umständen. Kir Bulytschow schrieb auch damals noch Reportagen

für die Zeitschrift RUND UM DIE WELT. Diese wiederum brachte alle

zwei Monate als Ableger ein Magazin mit Spannungsliteratur, den SUCHENDEN.

Der Umschlag der Nr. 2 des Jahrgangs bildete einen Stuhl ab, auf dem ein

Einweckglas steht, in dem wiederum sich ein Saurier befindet. Er illustrierte

die Übersetzung einer amerikanischen SF-Geschichte. Und er war in

einer Auflage von 300.000 Stück mehrfarbig gedruckt worden, bevor

der entsprechenden Erzählung die Freigabe durch die Zensur verwehrt

worden war. Es galt also ein gewisses Problem zu lösen, wozu sich

die anwesenden Mitarbeiter bei der Besprechung am Abend zunächst einmal

durch ein landesübliches alkoholhaltiges Getränk in einen inspirierten

Zustand zu versetzen suchten. Man einigte sich darauf, ein jeder möge

sich nach Hause begeben, dort eine zur Illustration passende Geschichte

verfassen und diese dann am nächsten Tag zur Wahl stellen. In einer

frühen Fassung von Bulytschows Autobiographie wird sogar angedeutet,

von ihm selbst stamme sowohl der Vorschlag hinsichtlich des Selberverfassens

als auch der bezüglich des Alkoholgenusses, wobei er im durch einige

bereits in seiner Schublade liegende Geschichten gestärkten Vertrauen

auf seine schriftstellerischen Fähigkeiten dafür gesorgt habe,

dass die Kollegen über das inspirative Maß hinaus genossen.

Wie dem auch sei, Bulytschow brachte am nächsten Tag eine passende

Erzählung mit, die »Wann starben die Dinosaurier aus?«

hieß und auch die einzige war.

Alissa: Kinderbücher

als Bestseller

Die Geschichten um Alissa

ziehen sich durch Bulytschows gesamte Karriere als SF- und Phantastik-Autor.

Wie seine erste Phantastik-Veröffentlichung, so gehörte auch

seine letzte zu Lebzeiten erschienene neue Geschichte zu diesem Zyklus:

Eine Woche vor dem Tode des Autors begann der Zeitschriftenabdruck der

neuen Novelle »Alissa und Alissija«. Der Zyklus besteht

damit nunmehr aus über 40 Novellen und etwa 10 Erzählungen. Die

Alissa-Bücher erschienen in einer russischen Gesamtauflage von bislang

rund 5 Millionen Exemplaren und dienten als Grundlage für mehrere

Kino- und Fernsehfilme, von denen sich insbesondere die nach der Novelle

»Alissa

jagt die Piraten« (1978, dt. 1988) entstandene fünfteilige

Fernsehserie »Gäste aus der Zukunft« (UdSSR 1984)

enormer Beliebtheit erfreute. Der Alissa-Zyklus ist sicher die Basis für

Bulytschows große und lang anhaltende Popularität. Die ehemals

jungen Leser kaufen nun ihren eigenen Kindern diese ihnen in guter Erinnerung

gebliebenen Bücher und halten wohl oft auch selbst ihrem Lieblingsschriftsteller

aus Kindertagen die Treue, wenn sie entdecken, dass es von ihm auch ein

umfangreiches Angebot für Erwachsene gibt.

|

|

|

1976

Enthält auch Guslar-Geschichten

|

1980

Guslar-Text in Buchlänge

|

1997

Teil einer 3-bändigen

Guslar-Edition

|

Wenn etwas Seltsames passiert,

dann in Guslar

Dieses Angebot für Erwachsene

bestand zunächst einmal insbesondere aus den heiteren Geschichten

um die Einwohner des fiktiven Provinzstädtchens Guslar, Verzeihung:

Groß Guslar. Die erste Guslar-Geschichte war die 1970 erschienene

Erzählung »Persönliche Beziehungen« (dt. 1976).

Ein russischer SF-Kritiker bemerkte einmal, andere schrieben über

»Menschen

wie Götter« (eine Space Opera von Sergej Snegow), Bulytschow

aber über »Ganz gewöhnliche Leute« (so der

Titel seines 2. Erzählungsbandes für Erwachsene). Dies wird im

Guslar-Zyklus ganz besonders augenfällig. Auch demonstrieren diese

Geschichten, in denen märchenhafte Wunder wie sprechende und wunscherfüllende

Goldfische gleichberechtigt neben dem üblichen SF-Instrumentarium

von A wie außerirdischer Besuch bis Z wie Zeitmaschine stehen – manchmal

sogar in ein und demselben Text –, wie wenig der Autor von einer strengen

Trennung der unterschiedlichen Spielarten der phantastischen Literatur

hielt. Bulytschow bemühte sich meist nicht eben sonderlich darum,

dem Leser die Technik und Wissenschaft in seiner SF plausibel zu machen.

Warum auch – entweder hatten ältere Kollegen das längst getan,

oder aber es wäre einfach wenig erfolgversprechend gewesen. Bulytschows

Stärken waren das Erzählen der Geschichte und der Blick für

die Details der Charaktere und Schauplätze. Bulytschows Geschichten

– ob nun in Guslar oder andernorts angesiedelt – beginnen selten mit einem

Knall, sondern eher mit einer glaubwürdig beschriebenen Alltagssituation,

die sich dann durch den Einbruch des Phantastischen zuspitzt. Freilich

ist die im Hier und Heute angesiedelte Alltags-SF ohne exotische Welten,

ohne die Romantik der Weltraumfahrt und des Erfinder- und Entdeckertums,

ohne übermächtige Superhelden und im Kampf aufeinanderprallende

Sternenflotten und normalerweise auch ohne Weltuntergänge nicht für

jeden Science-Fiction-Freund die bevorzugte Spielart seines Lieblingsgenres.

Links und mitte: Der Roman

»Der letzte Krieg« und ein Novellenband mit der Titelgeschichte

»Ein Weg von 13 Jahren« in einer Bulytschow-Edition, die ursprünglich

nur die Werke für Kinder bringen wollte, dann aber auch mit Texten

für Erwachsene weiter machte und dabei den Gestaltungsstil beibehielt

Rechts: Auswahlband in

den USA. Die Einbandillustration illustriert die Titelgeschichte

Konflikte im Kosmos

Fast gänzlich im Kosmos

und in der Zukunft angesiedelt sind die nur lose miteinander verknüpften

Texte des Zyklus um den Weltraumarzt Pawlysch. Der Zyklus umfasst die beiden

Romane »Der letzte Krieg« (1970) und »Überlebende«

(1988, dt. 1995) sowie elf Novellen und Erzählungen. Der Pawlysch-Zyklus

gehört nicht zum humoristischen Schaffen Bulytschows. Er ist solide

sowjetische wissenschaftliche Phantastik. Mal präsentiert er sich

recht aktionsbetont wie zum Beispiel mit »Der letzte Krieg«,

mal spricht er besonders die Emotionen an wie in der Erzählung »Das

halbe Leben« (1973), mal steht die moralische Entscheidung seiner

Helden im Brennpunkt, wie das in der Novelle »Ein Weg von 13 Jahren«

(1983) der Fall ist.

In »Der letzte Krieg«

haben sich die menschlichen Bewohner auf einem fernen Planeten in einem

Atomkrieg gerade selbst den Garaus gemacht. Zwei Angehörige einer

fortschrittlichen Alienrasse werden von ihren Juniorpartnern, den Erdenmenschen,

zum Ort des Geschehens gebracht. Die Aliens vermögen es, aus Resten

biologischen Materials das jeweilige Individuum komplett samt Gedächtnisinhalt

wiederauferstehen zu lassen. Ein paar doch noch übrig gebliebene Militärs,

die zudem auch noch über Kernwaffen verfügen, machen den unbewaffnet

angereisten guten Menschen der Zukunft dann das Überleben schwer und

sorgen für ein dramatisches Geschehen. Schon in diesem frühen

Buch Bulytschows taucht ein in späteren Werken immer wieder zu findendes

Motiv auf: Die technisch und moralisch überlegenen Menschen der Zukunft

lassen sich von verschlagenen und skrupellosen Vertretern rückständiger

Gesellschaftssysteme in fataler Weise überrumpeln.

In der Erzählung »Das

halbe Leben« steht eine Frau mit Namen Nadeshda Sidorowa im Mittelpunkt.

Nadeshda Sidorowa, Jahrgang 1923, im Krieg und auch danach Krankenschwester,

eine Tochter, früh verwitwet, ist im Sommer 1956 spurlos verschwunden.

Ein etwas außer Kontrolle geratenes unbemanntes Erkundungsschiff

einer außerirdischen Zivilisation hat sie als Exemplar der Fauna

des dritten Planeten unseres kleinen gelben Sterns eingesammelt. Den Rest

ihres Lebens fristet sie in dem Raumschiff, oft darüber nachsinnend,

was wohl ihre Tochter über ihr Verschwinden denken wird. Sie kommt

schließlich um, als sie die Flucht fremdartiger vernunftbegabter

Leidensgenossen unterstützt, mit denen sie sich inzwischen angefreundet

hat. Das alles können Pawlysch und Gefährten später unter

anderem anhand von Aufzeichnungen der Entführten rekonstruieren, als

sie auf das inzwischen völlig tote Schiff gestoßen sind. Knapp

hundert Jahre nach Nadeshda Sidorowas Entführung kommt dann eine Expedition

irdischer Raumfahrer vom Planeten der aus dem Schiff entkommenen Aliens

zur Erde zurück. Der Enkelin Nadeshdas wird ein Foto überreicht,

das ein ihrer Großmutter von den Außerirdischen errichtetes

Denkmal zeigt.

In der Novelle »Ein

Weg von 13 Jahren« schließlich ruht der Fokus auf der moralischen

Entscheidung der handelnden Figuren. 106 Jahre bereits ist das Raumschiff

»Antäus« unterwegs, und noch dreizehn weitere müssen

vergehen, bis es als erstes Schiff der Menschheit einen der Nachbarsterne

unserer Sonne erreicht haben wird. Dieser Flug ist das Großunternehmen

der geeinten Erde und über all die Jahre hinweg in aller Munde geblieben.

Er konnte schon allein deshalb nicht in Vergessenheit geraten, weil er

auch und gerade nach dem Start des Raumschiffes ein beständiger gewaltiger

wirtschaftlicher Kraftakt ist, der jeden Menschen auf der Erde zu Einschränkungen

zwingt. Die »Antäus« transportiert eine Teleportationsstation

zu einem hoffentlich vorhandenen geeigneten Planeten im Zielsystem. Die

Besatzung wird alle Jahre unter Einsatz riesiger, jedes Mal größer

werdender Energiemengen ausgetauscht. Doch nun reißt just während

eines Besatzungswechsels die Verbindung zur Erde ab. Ist es ein vorübergehendes

technisches Problem in der »Bodenstation«? Oder stimmt sie

doch, jene bislang nicht ernst genommene Theorie, nach welcher der der

Teleportation zugrunde liegende Wirkungsmechanismus eine nun überschrittene

begrenzte Reichweite hat? Die Instruktionen sehen bei einem Abbruch der

Verbindung die Umkehr vor. Damit wäre das Jahrhundertunternehmen gescheitert,

denn für ein zweites Wenden nach einer möglichen Beseitigung

der eventuell nur zeitweiligen Probleme ist kein Treibstoff vorhanden.

Soll man stattdessen in der Hoffnung auf die Wiederherstellung der Verbindung

weiter dem Zielstern entgegenfliegen und vielleicht nach dreizehn Jahren

selbst den ersten Schritt der Menschheit zu den Sternen vollenden, die

Teleportationsstation auf einem möglicherweise völlig öden

Planeten installieren oder – wenn der Kontakt dann noch immer nicht wiederhergestellt

ist – mit ihr zurückfliegen und nach weiteren dreizehn Jahren wieder

in den Reichweiteradius der irdischen Station eintreten? Und wie soll die

Entscheidung gefällt werden? Darf eine Mehrheit, die weiterfliegen

will, über das Schicksal derer entscheiden, die umkehren wollen? Ist

der Minderheit, die umkehren will, mit einem Vetorecht gedient, das die

Verantwortung für das Scheitern der Mission ihren wenigen Schultern

aufbürdet?

Links: Sammelband »Das

Treffen der Tyrannen«. Das Titelbild illustriert die auch deutsch

vorliegende Erzählung »Das Treffen der Tyrannen bei Rowno«

Mitte und rechts: Deutsche

Auswahlbände mit Texten auch aus dem linken Buch

Glasnost und Perestroika

Die neue Offenheit in der

sowjetischen Gesellschaft der Gorbatschow-Zeit und der nachsowjetischen

Zeit spiegelte sich in Bulytschows Schaffen deutlich wider. So halten Glasnost

und Perestroika auch in Guslar Einzug. Es existiert eine Bürgerbewegung,

die der Guslarer Obrigkeit in Sachen Denkmal- und Umweltschutz auf die

Finger klopft, und eine Reise mit der Zeitmaschine offenbart in der Erzählung

»Vergangenheit«

(1989), dass der alte Loshkin als junger Mann im Jahr 1948 unter den entsprechenden

gesellschaftlichen Verhältnissen durchaus das Zeug zum Schurken hatte,

der um ein Haar seine zukünftige Frau denunziert und ins Lager gebracht

hätte. Der Gestus der Guslar-Geschichten wandelt sich vom harmlosen

Humor zur Satire. Düsterere Töne tauchen auf. Die längere

Erzählung »Die Senkrechtwelt« (1989) beginnt mit

einem Blick auf die durchweg erfreulichen Veränderungen, die in Guslar

unter dem in der zweiten Hälfte der 80er-Jahre an die Macht gekommenen

neuen demokratischen und bürgernahen Stadtoberhaupt Beloselski vor

sich gegangen sind. In jener Parallelwelt aber, in die sich Bulytschows

Lieblings-Guslarer Korneli Udalow begibt, hat Beloselskis Vorgänger

Pupykin seine Macht nicht nur behauptet, sondern auch mit diktatorischen

Mitteln zementiert. Udalow findet sich in einer Welt der Unterdrückung

und Einschüchterung, der Günstlings- und Mangelwirtschaft, der

rücksichtslosen Umweltverschmutzung und eines grotesken Personenkultes

wieder.

Auch außerhalb Guslars

sind die späten 80er- und die frühen 90er-Jahre die Zeit des

politischen Bulytschow. Für die Schublade geschriebene Texte können

nun publiziert werden. Das Tagesgeschehen spiegelt sich in den Erzählungen

wider, die dementsprechend oft auch zeitnah in Zeitungen erstveröffentlicht

werden, und die nun ansprechbaren dunklen Seiten der sowjetischen Geschichte

werden thematisiert oder zumindest am Rande mit einbezogen.

Der deutsche Auswahlband

»Der

einheitliche Wille des gesamten Sowjetvolkes« (2020) repräsentiert

genau diese Phase in Bulytschows Schaffen. Die 1991 erstveröffentlichte

witzige Titelerzählung mit der respektlosen Darstellung des greisen

Breshnew und seiner Umgebung ist bereits 1986 entstanden. Die etwas älteren

der Leser werden sich noch gut daran erinnern, wie es in ihrem jeweiligen

Heimatland war, als 1982 die Außerirdischen die Bevölkerung

eines jeden Landes dazu aufforderten, durch gedankliche Abstimmung zu entscheiden,

welche verstorbene Person wieder gesund ins Leben zurückgeholt werden

soll. Als damals in der sowjetischen Führungsriege darüber diskutiert

wurde, auf wen das Sowjetvolk eingeschworen werden sollte, da wäre

sicher mancher gern Mäuschen gewesen. Diese einmalige Möglichkeit

bietet Kir Bulytschow nun nachträglich.

Der im Band enthaltene Roman

»Der

Tod im Stockwerk tiefer« (1989) ist eine Momentaufnahme der gesellschaftlichen

Verhältnisse des Jahres 1987, in dem die bislang uneingeschränkte

Macht der Partei bereits etwas zu wanken begonnen hatte. Es geht um die

Ignoranz der Verantwortlichen gegenüber den Warnungen der Wissenschaft

vor einer sich abzeichnenden hausgemachten Katastrophe, die über eine

große, aber fernab von Moskau liegende Stadt hereinzubrechen droht.

Es geht um die Überlebens- und Rettungsbemühungen während

der Katastrophe und darum, dass sich unter den Überlebenden recht

bald durchaus unterschiedliche Ansichten darüber offenbaren, was unter

„Schadensbegrenzung“ und „Aufräumarbeiten“ zu verstehen ist.

Die schwarzhumorige Geschichte

»Der

alte Iwanow« (1989) hingegen ist eine Reise durch die gesamte

Sowjetzeit bis hin in die – vom Zeitpunkt des Entstehens aus gesehen –

nahe Zukunft anhand der Lebensbeschreibung der Titelfigur. Iwanow ist ein

Problemlöser mit hundertprozentiger Erfolgsrate. Sie kennen ihn bisher

nicht, denn er hatte keinerlei Ambitionen auf Karriere. Stets reichte die

Zusicherung einer Erfolgsprämie, die keineswegs sonderlich groß

zu sein brauchte, völlig aus, um ihn ohne Rücksicht auf Verluste

die ihm gestellte Aufgabe lösen zu lassen. In dieser herrlich lakonisch

geschriebenen Erzählung führt Bulytschow dem Leser vor Augen,

dass dieser Iwanow durch die gesamte Geschichte der Sowjetunion hindurch

eine stetig zunehmende Rolle gespielt und letztlich im Verborgenen sogar

Bedeutung für das Schicksal der gesamten Welt erlangt hat. Eine Erzählung,

die man, wie ich finde, mit nicht nachlassendem Vergnügen durchaus

mehrmals lesen kann, weil einfach jeder Satz sitzt.

Ebenfalls satirischer Natur

ist die Erzählung »Der freie Tyrann« (1988). Sie

gehört zum Guslar-Zyklus. Allerdings hat Kir Bulytschow seinem Guslarer

Korneli Udalow Reisefreiheit gewährt. Der kommt mit seinem Raumschiff

nicht so ganz zurecht, muss auf einem Planeten einen ungeplanten Zwischenstopp

einlegen und landet ausgerechnet in einem Gefangenenlager, wo er alsbald

neu eingekleidet wird. Er bekommt jedoch auch die Möglichkeit, den

Herrscher des Planeten zu treffen und sich so ein Bild von den verblüffenden

Verhältnissen auf dieser Welt zu machen. Eine Geschichte, die das

Zeug zum Lesebuchtext hat.

Apropos: Die Anerkennung,

die Bulytschows Schaffen in seiner Heimat über die Grenzen des Genrepublikums

hinaus genießt, zeigt sich unter anderem auch daran, dass verschiedene

SF-Texte des Autors Eingang in Schullesebücher fanden. Übrigens

auch in ein (west-)deutsches der 1980er- und 1990er-Jahre.

Links: Heft mit 3 Guslar-Geschichten.

Mitte: Später ein Teil des Romans »Überlebende«.

Rechts: Kinderbuch ohne Alissa

Was sonst noch auf Deutsch?

Im Zeitraum von 1974 bis

1990 wurde mit Ausnahme von 3 Jahren in jedem Jahr mindestens ein neues

Buch oder eine weitere Erzählung von Kir Bulytschow/Igor Moshejko

erstmals in deutscher Sprache veröffentlicht. In der DDR erschienen

4 selbständige Veröffentlichungen Bulytschows mit SF für

Erwachsene, 5 Bücher mit SF für Kinder und 2 Sachbücher.

Die selbständigen SF-Veröffentlichungen für Erwachsene sind

der Auswahlband »Ein Takan für die Kinder der Erde«

(dt. 1976), die Guslar-Erzählung in Buchlänge »Das Mars-Elixier«

(1971, dt. 1980), die Heftveröffentlichung »Besuch aus dem

Kosmos« (dt. 1982) und die Erzählung in Buchlänge »Der

Gebirgspass« (1980, dt. 1986). Nach dem Ende der DDR brachte

Heyne den Planetenroman »Überlebende« (1988, dt.

1995, spezieller Lesetipp) und 1996 und 1999 erschienen noch zwei Erzählungen

und ein Romanauszug. Es ist dem Memoranda-Verlag

sehr zu danken, dass er nun mit dem Band »Der

einheitliche Wille des gesamten Sowjetvolkes« nach einer

Unterbrechung von rund 20 Jahren dem deutschen Leser endlich weitere Beispiele

des erzählerischen Könnens eines der wichtigsten russischen SF-Autoren

verfügbar gemacht hat. Ein nicht durch diesen Artikel vorbereiteter

Leser wird nach der vergnüglichen Lektüre dieser heiteren Erzählungen

über ernste Dinge und nach dem Umblättern der letzten Seite des

im Band enthaltenen fesselnden Katastrophenromans vielleicht verblüfft

feststellen, dass es in diesen mehrere Jahrzehnte alten Texten überwiegend

um Probleme geht, die nicht gemeinsam mit der Sowjetunion verschwanden,

sondern die heute sogar akuter denn je sind.

Bei dem vorstehenden Text

handelt es sich um eine für die Veröffentlichung auf TOR-Online

stark bearbeitete (teils gekürzte, teils erweiterte, teils überarbeitete)

Fassung des Nachworts aus dem Band »Der einheitliche Wille des gesamten

Sowjetvolkes«. Der Band enthält auch eine Gesamtbibliographie

der deutschsprachigen Veröffentlichungen K. Bulytschows.

Stimmen

zu "Der einheitliche Wille des gesamten Sowjetvolkes"

Alle

deutschen Bücher von Kir Bulytschow mit Cover-Bildern

Cover

einer russischen Bulytschow-Werkausgabe

|